Baubiologie und Umweltanalytik

Telefon 49-(0)921-7412744

Hinweise zum Schutz vor Radongas

Erfassen der Ausgangslage

Jedes Haus besitzt seine individuellen Bedingungen, die ausschlaggebend für die Radonkonzentration sind.

Außer den möglichen Quellen des Radons ist zu beachten, dass sich jedes Haus in einem spezifischen Umfeld (Durchlässigkeit des Baugrundes, Beeinflussung durch Bergbau, Grundwasserstand etc.) befindet und jedes Objekt seine baulichen Besonderheiten (zum Beispiel Bauzustand, innere Gebäudestruktur, Gebäudeisolierung etc.) aufweist. Bei bestehenden Häusern sollte die gründliche Analyse dieser Faktoren einen Teil der Beweissicherung darstellen.

Allgemeines konzeptionelles Vorgehen

In den frühen Planungsphasen von Bauarbeiten sind wichtige Entscheidungen zu fällen, die beim Neubau aber auch beim Um- und Ausbau bestehender Gebäude sowie beim Vornehmen von Anbauten das Radonproblem maßgeblich beeinflussen, möglicherweise sogar lösen können. Dazu gehören zum Beispiel Architektenlösungen, wie geeignete Strukturierung der Gebäude, Anordnung von Räumen mit geringerer Aufenthaltsdauer im Kellerbereich sowie gezielte Beeinflussung der Luftdruckverhältnisse im Gebäude.

Insbesondere in geologisch relevanten Gebieten sollten sich Bauherren durch Messungen einen Überblick über die Radonkonzentration in ihrem Haus verschaffen. Diese kann in Verbindung mit eventuell ohnehin geplanten baulichen Maßnahmen gezielt und kostengünstig positiv beeinflusst werden. Bei Radonsanierungen und beim Radonschutz von Neubauten sind stets Belange der Standsicherheit sowie des Wärme- und Feuchtigkeitsschutzes zu beachten. Radonschutzmaßnahmen müssen so konzipiert werden, dass keine gebäudeschädliche Kondenswasserbildung auftritt.

Bautechnische Maßnahmen

Durch radondichte Baukonstruktionen und Bauelemente bei Neubauten und durch Abdichtungsmaßnahmen bei Sanierungen (zum Beispiel Abdichten von Leitungsführungen im Bereich des Kontaktes zum Baugrund) oder gegen radonbelastete Räume (zum Beispiel Abdichtung von Verbindungstüren) kann das Eindringen von Radon in das Haus und die Ausbreitung des Radons innerhalb des Gebäudes verhindert werden.

Lüftungstechnische Maßnahmen

Durch gezielten Aufbau einer definierten Druckdifferenz (Unterdruck, Überdruck) kann das Eindringen des Radons in das Gebäude reduziert, in Idealfällen unterbunden werden. Zum Beispiel kann mit geeigneten Öffnungen oder Lüftungssystemen die Drucksituation im Gebäude bzw. zwischen Gebäudeinnerem und dem Gebäudeuntergrund in der gewünschten Weise beeinflusst werden. Insbesondere bei Überdruckbetrieb muss darauf geachtet werden, dass bei niedrigen Außentemperaturen keine gebäudeschädigende Kondenswasserbildung in bestimmten Hausbereichen wie den Außenwänden auftritt.

Unabhängige Erfolgskontrolle

Ohne zumindest augenscheinliche Kontrolle und wenn möglich messtechnische Überprüfung

der Qualität durchgeführter Arbeiten herrscht keine Gewissheit, ob die getroffenen

Maßnahmen tatsächlich wirksam sind. Es ist stets zweckmäßig, bereits vor Abschluss der

Gesamtmaßnahme technische Details oder bestimmte Bauabschnitte sorgfältig auf ihre

Wirksamkeit hin zu prüfen. So sollte es unbedingt vermieden werden, dass nicht geeignete

oder beschädigte Folien eingebaut werden bzw. diese unzureichend verklebt oder

verschweißt werden.

Unsere Empfehlung: Die Erfolgskontrolle sollte von einem unabhängigen Gutachter durchgeführt werden, d.h. Sanierung und Abnahmemessung darf nicht in eine Hand liegen.

Mehr Informationen im persönlichen Gespräch

Rufen Sie an unter Telefon 0921-7412744 oder schreiben Sie eine Email an info@umweltmesstechnik-bayreuth.de. Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden ein Angebot. Bitte vergessen Sie nicht, Name und Adresse anzugeben.

Unsere Leistungen

- Radongasmessung im Gebäude

- bis zu drei Messpunkte gleichzeitig

- Risikobewertung

- Sanierungsempfehlung

Kontakt

Joachim Weise

Telefon 0921-7412744

info@umweltmesstechnik-bayreuth.de

Vorstellung "Radonscout Home"

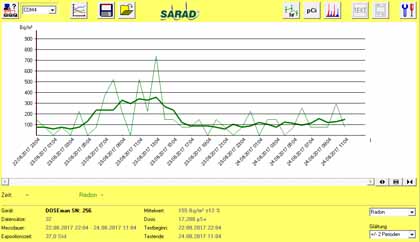

Radongasmessung mit dem Radonscout-Home, einem elektronischen Radondosimeter für eine Messdauer von mindestens drei Wochen. Damit ist eine schnelle Vorabinformation für Immobilienkäufer und -verkäufer möglich.

siehe auch Video: Langzeitmessung mit dem Radon Scout Home

Literatur

BUND-Jahrbuch 2006: Ökologisch Bauen und Renovieren

Verband Baubiologie: Expertenseminar 2005, Dr. Thomas Haumann

Radon-Handbuch Deutschland, Wirtschaftsverlag NW, Postfach 101110, D-27511 Bremerhaven

Mehr Informationen

- Radongas messen und bewerten

- Radon-Vorsorgegebiete im Blick

- Basiswissen Radon BfS

- Randonlandkarte DE

- Schutzmaßnahmen bei Radon

- Facharbeit zu Radongas

- Bauwerksabdichtung u. Radonschutz

- Radongas im Fichtelgebirge

- Radonmessung der Bodenluft

Radon-Landkarte Deutschland